お知らせnews

相続税申告は税理士に依頼すべき?費用・選び方・手続きまで解説2025.07.17

相続税の申告に直面したとき、「自分でできるのではないか」と考える方は少なくありません。しかし、実際には税法や評価の知識、複雑な手続きが求められ、途中で不安や限界を感じるケースが多いのも事実です。

この記事では、相続税申告を税理士に依頼すべき理由や、依頼することで得られるメリットを紹介。また、気になる費用相場、適切な税理士の選び方、そして手続きの具体的な流れまでを専門家の経験に基づいてわかりやすく紹介します。

「なるべく早く、正確に、トラブルなく相続税の申告を終わらしたい」とお考えの方にとっても、この記事が行動のヒントになるでしょう。

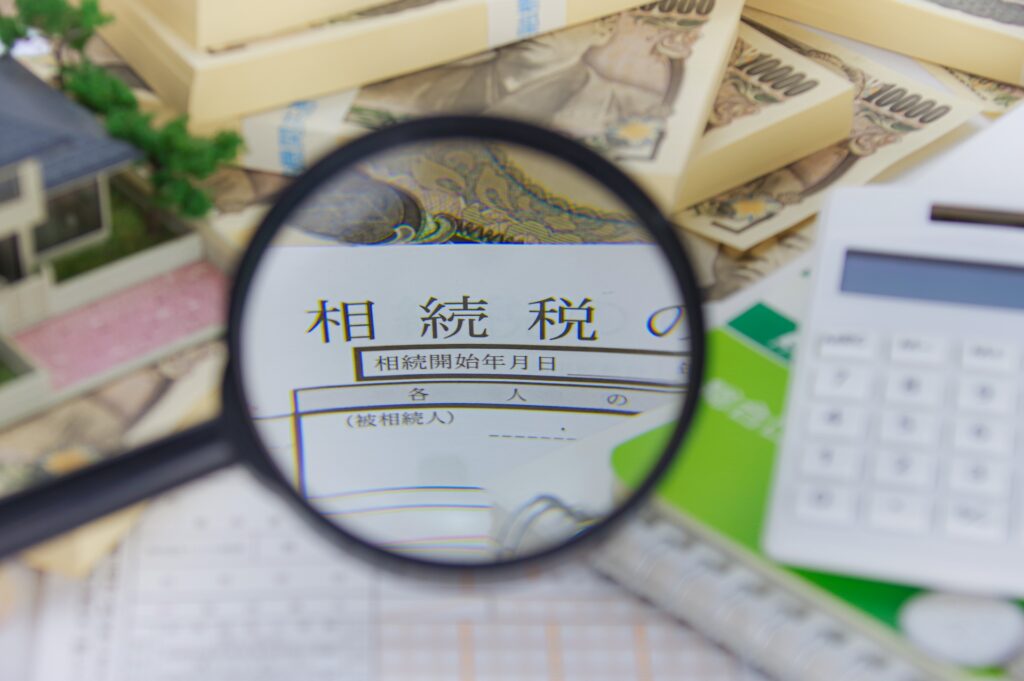

なぜ相続税申告は税理士に依頼すべきなのか

相続税の申告は、自分で行えるとはいえ非常に煩雑です。ここでは、税理士に依頼すべき背景や、自力申告に潜むリスクについて解説します。

自力申告に潜むリスクとは

相続税申告を自分で行おうとする方もいらっしゃいます。しかし、実は見落としがちなリスクが多く潜んでいるのです。たとえば、土地や非上場株式の評価は専門的な知識が必要で、誤った申告をすると追徴課税の対象になる可能性があります。

また、必要な控除や特例の適用漏れにより、本来よりも多くの税金を支払ってしまうケースも少なくありません。申告内容に不備があると、税務署からの問い合わせや税務調査の対象となるリスクも高まります。

短期的には費用を抑えられるように見えても、長期的には修正申告や追徴リスクによる負担増となることもあります。こうしたリスクを避けるためにも、経験豊富な税理士への依頼が重要なのです。

申告が必要なケースと期限の基本知識

相続税申告が必要となるのは、遺産の総額が基礎控除額を超える場合です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。たとえば相続人が2人の場合、基礎控除は4,200万円となり、それを超える財産がある場合に申告義務が生じるのです。

また、相続税申告の期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と法律で定められています。この期間内に「財産の評価」や「分割協議」、「必要書類の準備」「申告書の作成・提出」までを完了させなければなりません。期限をすぎると、延滞税や加算税などが課される恐れもあります。

一見シンプルなようでいて、実際には遺産の全体像を正確に把握することや、法定相続人の特定、非課税財産の除外など複雑な判断が必要です。そのため、早い段階で税理士に相談しておくことで、余裕を持って対応することが可能になります。

税理士に依頼する三つのメリット

税理士に依頼することで得られる代表的なメリットを三つに絞ってご紹介します。精度の高さや精神的・時間的な負担軽減など、依頼する意義を見ていきましょう。

申告精度が上がり、税務調査リスクが下がる

税理士に依頼する最大のメリットは、正確な申告ができることです。とくに土地や株式などの評価は専門的で、素人判断では誤りが生じやすい分野です。税理士は最新の税法や評価基準に基づいて正確に計算するため、過不足のない申告が可能になります。

また、税理士が作成した申告書には「書面添付制度」が利用できることも多く、税務署からの信頼性が高まります。

書面添付制度とは、税理士が申告内容について適正である根拠を詳細に記載した書面を申告書に添付し、税務署に提出する制度です。書面添付制度を利用した場合は、税務調査が行われる確率は大きく下がるといわれています。

また、書面添付制度を利用した場合、申告書に不明な点があっても、税務署はまず税理士に口頭で意見聴取を行います。疑義が解消されれば税務調査に至らないケースも。このように調査対象になるリスクが軽減されます。精度の高い申告によって、無用なストレスやトラブルを回避できるのです。

相続人間のトラブルを未然に防げる

相続は、金銭や不動産が絡むため、感情的な対立が起こりやすい場面です。とくに分割方法や特定の財産の扱いに対して、相続人間で意見が分かれることもあります。税理士が間に入ることで、専門的かつ中立的な視点からアドバイスができ、公平な分割案を提示できます。

また、税理士が第三者として手続き全般を進めることで、相続人同士が直接対立する場面を避けることが可能です。冷静な話し合いができる環境を整えることで、将来的な相続人同士の関係悪化リスクも軽減されます。

時間と手間を大幅に削減できる

相続税申告には多くの書類準備、財産評価、控除適用の判断など、複雑な作業が伴います。これらをすべて相続人自身で行うには、相当な労力と時間が必要です。

税理士に相続税申告依頼することで、資料収集の指示や評価作業、申告書の作成・提出までを一括で任せられます。忙しい中でも安心して任せられる体制を整えることで、本来の生活や仕事に集中できるメリットがあります。

相続税申告の費用相場と当事務所の特徴

税理士に相続税申告を依頼するとき、やはり気になるのは費用です。ここでは相場の目安とともに、麻生会計事務所の料金面の特徴を詳しく解説します。

相場は「遺産総額の0.5〜1.0%」が目安

相続税申告を税理士に依頼する際、費用の目安としてよく挙げられるのが「遺産総額の0.5〜1.0%」という基準です。なお、当事務所は、0.5%以下になるケースも多くみられます。

たとえば、遺産総額が6,000万円の場合、報酬は30万〜60万円程度が相場になります。ただし、財産の種類や相続人の数、申告の複雑さによって変動することもあるため、あくまで参考値と考えるべきでしょう。

税理士報酬は、「基本報酬+加算報酬」という体系が一般的です。それに不動産や非上場株式の有無、申告期限までの残り期間なども加味されます。費用相場を把握した上で、複数の事務所から見積もりを取ることも大切です。

当事務所はわかりやすい料金で安心

麻生会計事務所では、初回相談時におおよその費用感を提示。その後、詳細な財産内容に基づいて正式なお見積もりを作成します。ご依頼前にすべての料金を明示します。それにより、追加料金が発生しないように努めているのです。

料金体系は「基本報酬+財産規模に応じた変動報酬」となっています。とくに「遺産が5,000万円以下」のような比較的シンプルなケースでは、他事務所と比べてもコストパフォーマンスの高いご提案が可能です。

さらに、ご依頼者の状況やご予算に応じて、柔軟に対応できる点も特徴の一つです。わかりやすい説明と納得感のある料金設定で、多くのお客さまからご好評をいただいております。

追加費用なし、相談無料で対応

当事務所では、初回相談は完全無料で実施しています。相談の段階で追加費用が発生することは一切なく、ご相談のみで終了した場合でも料金はかかりません。

また、正式なご契約後も「申告書作成や提出」「税務署とのやり取り」「納税方法のアドバイス」など、すべての工程を基本料金内でカバーしております。よくある「提出直前にオプション料金が発生する」といった不透明なケースは一切ありません。

オンラインでの相談にも対応しており、遠方の方や多忙な方でも気軽にご利用いただけます。安心してご依頼いただける体制を整え、わかりやすい会計を徹底しています。

相続税申告を依頼する税理士の選び方と注意点

数ある税理士の中から、誰に依頼するかを決めることは、簡単ではありません。ここでは、税理士を選ぶ際の判断軸と注意点を解説します。

相続税申告の経験と実績で選ぶ

相続税の申告は専門性が高く、経験の有無が申告内容の正確性や節税効果に大きく影響します。税理士によっては、法人税や所得税を中心に扱っていることもあるため、相続税に精通しているかどうかを調べることが重要です。

実際にどれだけの相続案件を扱ってきたのか、相続税申告の実績や件数を尋ねることで、信頼できるかどうかの判断材料になります。

また、非上場株式や地積規模の大きな宅地の評価など、複雑な資産を含むケースに対応した実績があるかもチェックポイントの一つです。経験豊富な税理士であれば、的確な判断と柔軟な対応が期待できます。

ワンストップ対応と相談しやすさも重視

税理士選びでは、申告作業のすべてを一貫して対応してくれるかも重要なポイントです。事務員や他のスタッフに業務が分担されている場合、情報の伝達にタイムラグやミスが生じるリスクもあります。

その点、代表税理士がすべての工程を把握し、直接対応してくれる事務所は、スムーズで安心感のある対応が期待できます。

加えて、相談のしやすさも見逃せない要素です。専門用語をわかりやすく説明してくれるか、質問に対して親身に答えてくれるかなど、初回面談時にその姿勢を確認しましょう。相談しにくい雰囲気の事務所では、後々のやりとりにも不安が残る可能性もあります。

料金体系の明確さは必須

相続税申告の依頼にあたって、料金体系が明確であることは非常に大切です。初回の見積もり時点で総額のイメージを示してくれるか、追加費用の発生する可能性がどの程度あるのかを事前に説明してくれる税理士を選びましょう。

「基本報酬+加算報酬」の構造であっても、加算項目ごとの金額や判断基準があいまいだと、後になって想定外の費用が発生するケースもあります。当事務所では、契約前に詳細な費用説明を行い、ご納得いただいた上で正式な手続きを進めています。

相続税申告の流れと手続きのポイント

初めての相続税申告では、どのように手続きを進めるのか不安な方も多いでしょう。ここでは、相談から申告完了までの流れと準備事項をまとめます。

無料相談から申告完了までの流れ

相続税申告は、まず無料相談からスタートします。ここで、相続財産の概略や相続人の構成、申告が必要かどうかを判断。必要があれば、見積もりを提示し、正式にご依頼いただいた後、申告作業が始まります。

その後、「財産の確認と評価」「相続人間での分割協議」「控除や特例の適用確認」をし、申告書を作成。ご依頼者様による最終確認後、税務署へ提出します。納税が必要な場合は、納付方法のご提案も含めてサポートいたします。

必要書類と事前準備

相続税申告には、被相続人および相続人に関する情報、財産に関する資料が必要です。具体的には、「被相続人の戸籍謄本」「住民票除票」「相続人の戸籍」

「住民票」「財産の一覧や評価資料(不動産登記簿・固定資産評価証明書・預貯金残高証明書・有価証券明細・生命保険の支払証明書など)」が含まれます。

事前にこれらをそろえておくことで、スムーズに手続きが進行可能です。当事務所では、必要書類のリストをお渡しし、取得方法もご案内しています。可能な限り代理取得も対応しており、お客さまのご負担を最小限に抑えています。

当事務所のサポート体制

麻生会計事務所では、相続税申告に関わるすべての工程を一括してサポートしています。初回相談から「財産評価」「分割協議のアドバイス」「申告書作成」「提出」「税務署対応」「納税手続き」まで。すべて代表税理士が直接対応する体制を整えています。

とくに、時間が限られたケースや相続人が複数に分かれている場合でも、的確な段取りで申告を進行。オンライン相談も活用しながら、丁寧かつ柔軟な対応を行っています。安心して任せられる「寄り添う税理士」をお探しの方に、最適なサポートをご提供いたします。

相続税申告をスムーズに終えるために知っておきたいこと

ここまで読んで、相続税申告を自分で進めるか、専門家に依頼するか悩んでいる方もいるかもしれません。最後に、後悔しないために知っておいて欲しいことをお伝えします。

この記事の要点と、自力申告に限界を感じる方へ

相続税申告は、財産の種類や規模、相続人の関係性によって、必要な手続きや判断が大きく異なります。とくに不動産や株式を含む場合、評価方法に専門知識が必要であるため、自力での申告には限界があります。

この記事では相続税申告を税理士に依頼すべき理由から、費用相場、税理士の選び方、手続きの流れまでを一貫して解説しました。これらを踏まえると、早い段階で専門家に相談することが、結果として時間的・金銭的な負担を抑える近道となります。

「自分で申告を進めてみたが、情報が多すぎて不安になった、正確な評価ができているかわからない」そのような方こそ、専門家に相談することが、解決への近道になるかもしれません。

今すぐはじめたい方へ|無料相談のご案内

麻生会計事務所では、相続税申告に関する無料相談を随時受け付けています。ご自身の状況で申告が必要かどうか、どのように準備を進めればよいのかといった疑問に対し、代表税理士が直接対応いたします。

オンライン相談も可能なため、遠方の方やお忙しい方でもご自宅から安心してご相談可能です。費用面についても初回で概算をご提示し、無理な営業は一切行いません。

「申告期限が迫っていて焦っている」「初めてのことで不安が多い」といった方も、まずはお気軽にご相談ください。専門家と一緒に、確実でスムーズな相続税申告を進めていきましょう。

麻生 修平

この記事の監修者:

麻生 修平(あそう しゅうへい)

後見業務や終活のサポートなど幅広い相続関連業務に対応

税理士として20年以上のキャリアを生かし、税の申告手続きを中心に、後見人の受任業務や終活のサポートなど、幅広い相続関連業務に応じる。顧客から寄せられる質問や相談事に耳を傾け迅速に対応。

監修者のプロフィールはこちら